相扑,这项以力量与技巧交织的竞技运动,其历史可追溯至中国春秋战国时期,彼时名为“角抵”,承载着古人对竞技搏击的原始追求与文化表达。从民间游戏到军事训练,从宫廷表演到全民娱乐,相扑的演变轨迹折射出中华文明对力量、勇气与智慧的永恒崇尚。

相扑的雏形可追溯至先秦时期的“蚩尤戏”。据南朝梁任昉《述异记》记载,西汉初年,冀州(今河北)一带流行一种民间游戏:参与者头戴牛角面具,模仿神话中蚩尤与黄帝的战斗,以角力相搏。这种原始而粗犷的竞技形式,被视为角抵的源头。至秦汉时期,角抵逐渐从民间游戏演变为具有军事意义的竞技活动。《汉书·刑法志》记载,战国时期各国为展示武力,将“讲武之礼”融入娱乐,角抵成为训练士兵体能与胆识的重要方式。秦代统一后,角抵更名“角抵戏”,成为宫廷宴乐的固定节目,兼具观赏性与实用性。

南北朝至隋唐时期,角抵的内涵进一步丰富。北齐文宣帝高洋曾命贵族与胡人角力,北齐后主更以相扑暗害政敌,足见其已渗透至政治与社交领域。唐代,角抵与摔跤技艺融合,形成更系统的竞技规则。唐穆宗每三日必观角抵百戏,晚唐宫中甚至设立“相扑朋”专供召唤表演。

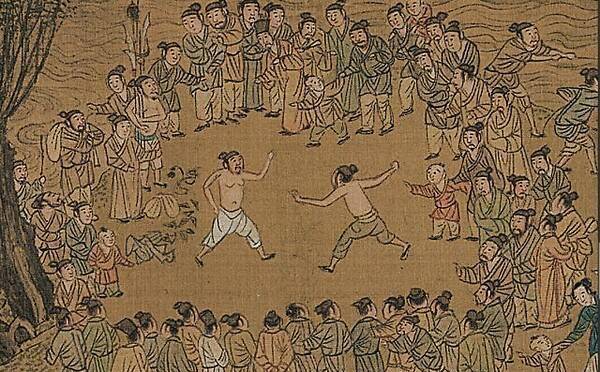

宋代是相扑发展的黄金时代。这项运动从武术中彻底分化,形成以“扑、摔、扭”为核心的竞技体系。规则上,禁止擒拿、反关节等危险动作,强调以巧智取胜;形式上,既有军中训练的实用相扑,也有宫廷“内等子”的专业表演,更有民间“露台争交”的全国性锦标赛。南宋临安护国寺的相扑台,常汇聚各州高手争夺银杯、锦袄等丰厚奖赏,观众如潮的盛况被《梦粱录》详实记录。

相扑的魅力不仅在于竞技本身,更在于其承载的文化精神。宋代相扑手需签署“生死文书”,比赛前张开手臂、抬腿示警,既体现对规则的敬畏,也暗含“光明磊落”的武德。宫廷相扑队“内等子”每三年考核一次,优胜劣汰的机制确保技艺传承的严谨性。而女子相扑的兴起,则打破了性别界限,展现了古人对力量美的多元认知——北宋女相扑手“赛关索”“嚣三娘”等,以矫健身手赢得市民喝彩,甚至成为皇帝御赏的对象。

唐代以后,相扑东传日本,逐渐演变为“国技”,但其精神内核始终与中华文化一脉相承:对力量的尊崇、对技巧的追求、对规则的恪守,以及对竞技公平的坚守。从战国角抵到宋代相扑,这项运动历经千年演变,始终是古人探索身体极限、表达生命张力的鲜活注脚。